インド中を旅する過程で、偶然訪れたナガランド

Q:この作品を製作することになったきっかけは何だったのでしょうか。

アヌシュカ・ミーナークシ(以下「アヌシュカ」):この映画は、インド各地のパフォーマンスを記録するという大きなプロジェクトから派生したものです。各地の友人知人に旅の趣旨をメールして、人を紹介してもらったり、ここへ行ったらいいよ、といった情報を収集しました。カメラを持ち歩く事は決めていたけど、映画を作る、ということまでは決めていなかったんです。その時点で私には映画製作の経験があったけど、イーシュワルは作ったことがなくて、旅の趣旨としては自分たちで各地を体験してまわる、ということくらい。

ただ、私たちの興味関心はそもそも演劇や音楽、ダンスといったパフォーマンスだったので、そういったパフォーマンスをする人たちと出会っていきました。ナガランドを訪れたのはその旅の最後でしたが、舞台の上で観客に向かって行うパフォーマンスではなく、日常の中にあるパフォーマンスに私たちは惹かれていったんです。

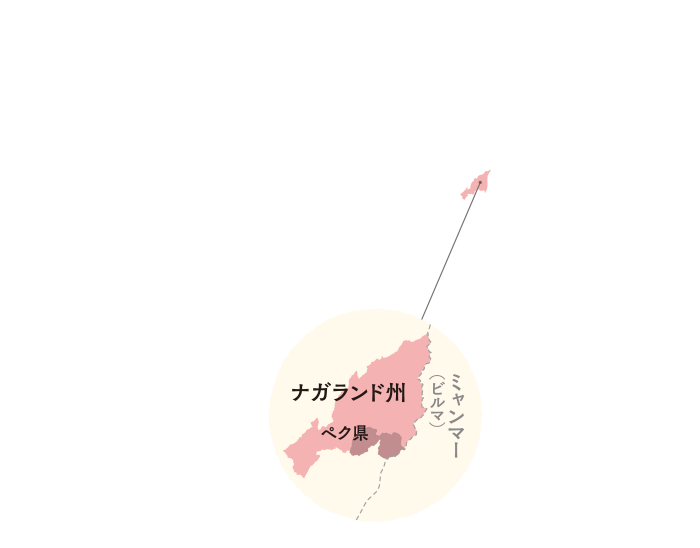

イーシュワル・シュリクマール(以下「イーシュワル」):ナガランドを訪れたのは旅の最後でした。その地方のミュージシャンについて尋ねたところ、スタジオの人から「4人姉妹のシンガー(テツェオ・シスターズ)の演奏があるよ」と教えてくれて、彼女たちに会うことができました。その週末に姉妹の一人の結婚式に行ったら、誰かが「私の故郷はペクというところで来たらどう?案内してあげる」と誘ってくれたので、ペク県に行くことになりました。

旅の途中で一ヶ月半ほど休んで、私たちの興味がどこへ向かっているか整理しながら、今まで撮影したものを編集してショートフィルムにしました。それを旅先で見せながら「私たちはこういうことをやってるのだけれど、撮影できる人や事柄があれば教えて下さい」と話してたんですが、ペクの学校で上映した時に「そういうことに興味があるなら、村で農作業している人に会いに行くべきだ」と見た人たちが教えてくれたんです。

収穫期に聴こえてきた歌/魅了された“労働と音楽“

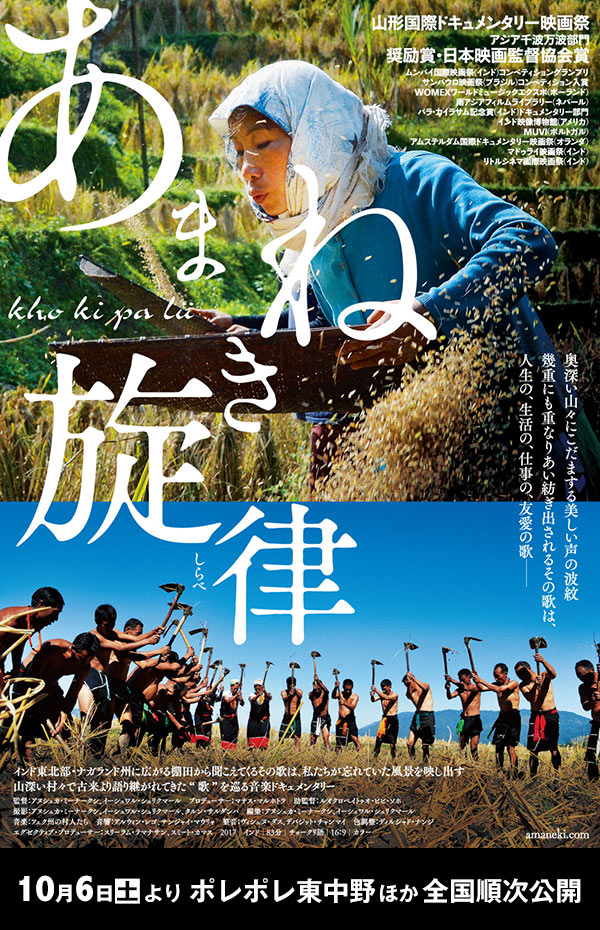

アヌシュカ:学校の生徒たちに言われて畑に行ったら、ちょうど収穫期でした。初めてそこで耳にした歌が収穫の歌。田んぼで収穫して、稲を運びながら歌っている姿でそれを撮影しました。映画の中で出てくる収穫のシーンの多くは、最初にペクを訪れた時に撮影したものです。もちろんその後に何度も訪れることになるのだけど、2011年に初めて撮影した時の映像がかなり映画に入っています。

イーシュワル:その後、助成金申請作業を始めて、インド各地の労働や音楽を記録するプロジェクトをやっているんだけど、という相談をしたところ「あまりに壮大だから1つの場所に絞ったらどうか。その方がシンプルだし、一カ所をちゃんと描ける」とアドバイスをもらいました。私たちもその意見には賛成で、将来的にはインド各地を巡る大きなプロジェクトをしてもいいけれど、今の時点ではある1つの土地の労働と音楽に的を絞って、背景も含めてきちんと描くほうがいいと考えました。

Q:最初にあの歌を聴いた時に、どのように感じましたか?

アヌシュカ:最初、中学校の20代の若い教師たちが午後に畑へ連れて行ってくれました。彼らも農作業に参加するけど普段は学校で働いているので、案内してくれるうちに彼らも迷ってしまいました。ただ、私たちが山道を歩いていると、歌っているような声がだんだんと大きく聞こえてきました。これが最初に耳にした声。何の声なのか聞いたら「私はここにいるよ、という単なる呼び声だ」だそうで、言葉ではないし意味はない。それが繰り返される。ある場所にいるグループが発する声に対して、どこからか返事の声がする。それによって位置関係やこれからどこに向かうか、ということが分かる。畑に向かう途中で耳にして、初めて撮影しました。

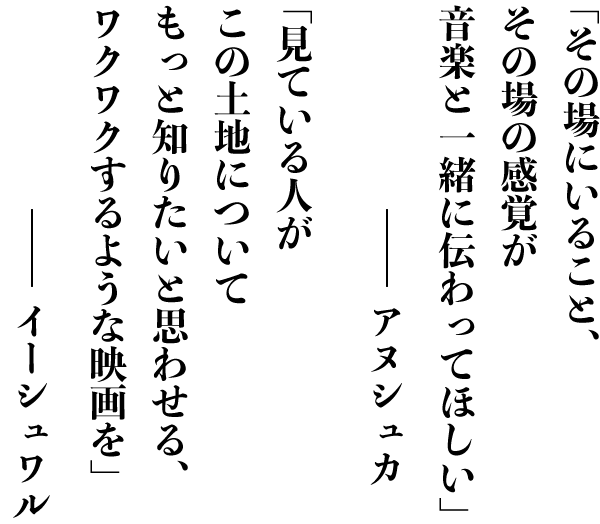

最初に体感した歌の力を深く理解してゆく/“情報”ではなく、観る者の心を動かす映画を

アヌシュカ:本来なら45分くらいの距離が、私たちが歩く速度が遅いこともあって、結局2〜3時間かかりました。相当疲れ果ててたどり着いた時には、そのグループはもう既に収穫物を背負って畑を降りるところでした。たくさんの人が、向こうから歌いながらやってくる。この時もまた、姿が見える前よりも、声が先に聞こえてきました。道が狭いから脇に待機して、彼らが全員通りすぎるまで待って、一番後ろの人の後にくっついていきました。

私が最初に彼らの音楽と出会って覚えていることは、私自身は歌ってないけど、彼らが歌っているリズムに乗って歩くことでくたばらずに歩けた感覚。普段は平地しか歩かない私たちが、上がったり下がったりする山道のような道を、彼らのペースで、しかも撮影しながら。もちろん彼らほどの荷物は背負ってないんだけど、私たちだけなら文句を言いながら歩いていたと思う。私自身が歌っていないにもかかわらず、音楽の力を身をもって知りました。

その後5日間滞在して撮影したけれど、この歌について理解するには少し時間がかかりました。この時点では、音楽的にというよりは、映像的に捉えていました。自宅に戻って来てから、本を読んだり、リサーチをしたり、労働と音楽について、特にこういった音楽がどのような構造で、ということなど教わりました。だから、この音楽がどういった構造をなしていて、というような深い理解は、撮影も数ヶ月すぎた時点のこと。最初は、感覚やそこで起きていることに身を任せて撮影をしていました。

変わりゆく、または変わらないであろうナガランド/強いコミュニティと、一人ひとりの顔

Q:ナガランドの現在について伺いたいと思います。映画の中では前面に出てこないけれども、やはり何かが変化してきているという要素として若者たちが登場してきます。リーゼント気味の男の子たちや、スマートフォンを見ている女の子たち。これからナガランドは、文化や経済的な状況も含めて、どう変わっていくと思いますか?

アヌシュカ:州全体についてだとそこまで知識がないのでなんともいえないのですが、コヒマやペクの人たちと話していても、政党や派閥も、部族も無数にあって絡み合っているからあまりにも複雑で、しかもそういった状況が何十年も続いているわけで知識のあるなしに関わらず語るのはむずかしいですね。だから、外部の人がナガランドの複雑に入り組んだ状況について書いたものは少ないのです。ただ、撮影していた6年間だけをとってみても、目に見えて起きていることについては劇的に変化していますね。例えば、作物も換金作物に移行している傾向だとか。

映画に関していえば、私にとって重要なのは伝統というような何かがきちんと引き継がれる、保存されるという事象ではなく、そこのコミュニティーが変化にどう直面し、対応するのかということです。経済的であれ、技術的なことであれ、変化は必然ですから。ペク村は今まで2度、大きな変化を経験しました。一度目はキリスト教が入ってきたとき。二度目は戦争。それぞれ、文化的な側面も含めてたくさんのものを失ったことは事実だけど、コミュニティーとしての意識は、歌などを通じて、保ち続けることができました。どのような変化であれ、人々がその変化に対してどう向き合ってきたかということ。これから開発も進むかもしれないですが、ただ言えるのはコミュニティー意識がとても強いということ。その強い意識が保たれている限り、外からの力で壊されることはないと思います。